10 Jahre Kunsthaus Dahlem

Vom Atelierhaus für Breker zum Treffpunkt für Kunstbegeisterte

Erschienen in Gazette Charlottenburg April 2025

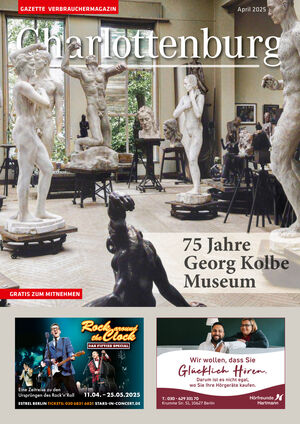

Schon der Blick in den Garten ist ein Erlebnis: Auf dem großzügigen Grundstück im Grunewalder Käuzchensteig stehen Skulpturen wie das „Tor der Kugel“, „Zweiteiliges Raummotiv II“ und „Großer Phönix III“. Rund um das Areal befinden sich Wohnhäuser aus der Nachkriegszeit. Das große Gebäude auf dem Grundstück hat eine bewegte Geschichte. In diesem Jahr ist es 10 Jahre her, dass das Kunsthaus Dahlem seine Türen öffnete und seither mit zahlreichen Ausstellungen ein fester Anlaufpunkt für das Publikum wurde.

Gebäude aus dem Dritten Reich

Das Atelierhaus, für das die Bäume im Grunewald gerodet wurden, ist etwas ganz Besonderes. Es ist eines der wenigen Gebäude für die von den Nationalsozialisten geplante „Welthauptstadt Germania“, das tatsächlich gebaut wurde. Der oft genannte Flughafen Tempelhof entstand bereits, bevor Pläne für Germania existierten. Rund um das Atelierhaus sollte eine Künstlerkolonie verwirklicht werden, dazu kam es nicht mehr. Gebaut wurde das Haus für den Bildhauer Arno Breker, in der NS-Zeit als den „bedeutendsten deutschen Bildhauer der Gegenwart“ bezeichnet, der sich hier aber nicht lange aufhielt. Das von 1939 bis 1942 errichtete Gebäude hatte ein Glasdach. Dies erwies sich während der Bombenangriffe ab 1943 als äußerst unpraktisch, da regelmäßig Trümmer und „ein Teppich von Glassplittern“, so Breker in seiner Biografie, auf dem Boden und den Skulpturen lagen. Der Bildhauer bevorzugte daher seine Werkstätten nahe Schloss Jäckelsbruch bei Wriezen als Arbeitsstätte.

Bernhard Heiliger erschuf die „Flamme“

Im Jahr 1949 zog hier Bernhard Heiliger mit seiner Familie ein. Der 1915 in Stettin geborene Künstler hatte zunächst eine Steinbildhauerlehre absolviert. 1938 nahm er ein Studium an der Vereinigten Staatsschule für Freie und Angewandte Kunst in Berlin auf und kam in die Klasse von Arno Breker. Der sehr talentierte Heiliger wurde zum Meisterschüler und sammelte weitere Erfahrungen bei einem Aufenthalt in Paris. Später arbeitete er in Brekers Werkstätten in Wriezen mit. Gegen Kriegsende wurde er eingezogen. Als das nationalsozialistische Regime kapituliert hatte, kehrte er nach Berlin zurück und begann seine freie bildhauerische Tätigkeit. 1949 zog er in das Atelierhaus in Dahlem und begann seine Lehrtätigkeit an der Hochschule für Bildende Künste. Er gilt heute als einer der bedeutendsten Bildhauer der Nachkriegszeit. Bekannte Werke von ihm sind die „Flamme“ auf dem Ernst-Reuter-Platz, das „Auge der Nemesis“ auf dem Lehniner Platz vor der Schaubühne und der „Auftakt“ im Gebäude der Philharmonie Berlin.

Cadillacs für den Rathenauplatz

Doch Heiliger war nicht der Einzige, der im Atelierhaus arbeitete. Die Steinmetzinnung hatte nach dem Krieg hier ihr Ausbildungszentrum im großzügigen Hauptatelier und zeitweilig wurden Filmrequisiten eingelagert. Anfang der 70er-Jahre wurde das Hauptatelier in acht kleinere Ateliers unterteilt, die an Stipendianten vergeben wurden. Hier arbeiten Künstler wie Lazlo Lakner, Karol Broniatowski und viele weitere. Das von Wolf Vostell geschaffene Kunstwerk „2 Beton-Cadillacs im Stil der nackten Maja“, das auf dem Rathenauplatz steht, entstand ebenfalls im Atelierhaus am Käuzchensteig. Nach Bernhard Heiligers Tod im Jahr 1995 wurde eine Stiftung in seinem Namen gegründet. Die Bernhard-Heiliger-Stiftung vergibt jedes Jahr den Bernhard-Heiliger-Preis für herausragende Leistungen im Bereich der Bildhauerkunst und unterstützt Nachwuchsbildhauer durch Stipendien. Führungen durch Atelier und Skulpturengarten, Organisation von Ausstellungen und Bildhauerprojekte mit Kindern sind weitere Aktivitäten der Stiftung.

Tierplastiken von Ewald Mataré

Für die Nutzung als Kunsthaus Dahlem ließ man das Atelierhaus und die jetzigen Ausstellungsräumen denkmalgerecht umbauen. So wurde der Bogen zwischen den Anfängen des Hauses im Nationalsozialismus bis zur modernen Kunst geschlagen. Ewald Mataré (1887–1965) zählt zu den bedeutendsten Künstlern des 20. Jahrhunderts in Deutschland. Er machte sich als Maler, Grafiker und Bildhauer einen Namen. Seine Tierplastiken nehmen in der deutschen Bildhauerei seiner Zeit eine singuläre Position ein. Bei seinen Darstellungen ging es nicht um eine naturgetreue Abbildung der Tiere, sondern um die reine plastische Form. Häufig bildete er Pferde und Hähne ab, doch sein Hauptthema war die Kuh, die er in zahlreichen Varianten gestaltet.

Begleitend lädt ein interaktiver Spiel- und Aktivierungsraum Kinder und Erwachsens dazu ein, sich spielerisch mit Formen auseinanderzusetzen und eigene Tierdarstellungen zu gestalten. In kreativen und inklusiven Workshops kann dies mit Materialien wie Ton und Gips intensiviert werden. Termine unter www.kunsthaus-dahlem.de

Pomona Zipser: „Paradoxien der Konstruktion“

„Jedes Material bringt bereits Formen mit“, erklärt Pomona Zipser. „Es sind keine makellosen, technischen Stücke. Sie haben Einkerbungen, Öffnungen, Risse, sie sind dick oder dünn, manchmal mit Nägeln oder Schrauben versehen. Diese Eigenheiten inspirieren mich und geben meinen Arbeiten eine Richtung. So entsteht ein kreativer Prozess, der sowohl intuitiv als auch gezielt gelenkt ist.“ Die Bildhauerin erschafft Werke aus Holz, Seilen, Metall oder Papier in denen die Eigenschaften der Materialien eine zentrale Rolle spielen. Die Arbeiten eröffnen imaginäre Räume, in denen sich Landschaften, Kartensysteme oder Lebewesen erahnen lassen.

Beide Ausstellungen sind bis zum 9. Juni im Kunsthaus Dahlem, Käuzchensteig 8, 14195 Berlin zu sehen. Weitere Informationen unter kunsthaus-dahlem.de