„Stille Heldin“ Elsa Blochwitz mit Gedenktafel geehrt

Berlinerin versteckte verfolgte Jüdinnen und Juden

Erschienen in Gazette Wilmersdorf Januar 2026

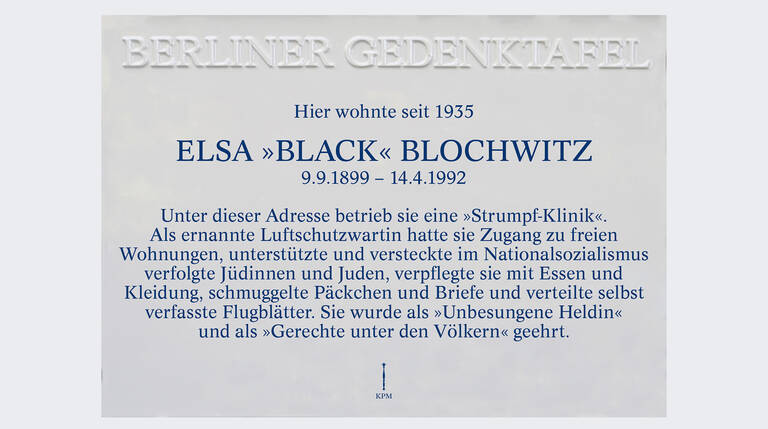

Eine Berliner Gedenktafel am Kurfürstendamm 177 in Wilmersdorf erinnert seit dem 15. Juli 2025 an Elsa Blochwitz (1899–1992), die während der NS-Zeit über 70 verfolgten Jüdinnen und Juden das Leben rettete.

Die Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt würdigt mit der Tafel eine Frau, die, so heißt es, „nur von ihrer Menschlichkeit getrieben“ handelte. Elsa Blochwitz, die als „Stille Heldin“ und „Gerechte unter den Völkern“ mehrfach ausgezeichnet wurde, versteckte in ihrer Wohnung und den Kellerräumen des Hauses Verfolgte und versorgte sie mit dem Nötigsten.

Elsa Blochwitz, geboren am 9. September 1899 in Sachsen, zog 1935 in das Gartenhaus am Kurfürstendamm 177 und betrieb dort eine „Strumpf-Klinik“, in der sie Seidenstrümpfe ausbesserte. Ihre Hilfe für jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger begann mit der Untervermietung an ihre Bekannten Herta, Käthe und Rosalie Arndt. Während sie Käthe Arndt zur Flucht ins Ausland verhelfen konnte, wurden Herta und ihre Mutter Rosalie 1941 ins Ghetto Minsk deportiert und später von den Nationalsozialisten ermordet. Bis 1943 schmuggelte Blochwitz noch Briefe und Pakete mit Lebensmitteln, Kleidung und Spielzeug zu ihnen.

Zusammen mit ihrer Mitbewohnerin Margarete Dietrich weitete sie ihre Hilfe aus. Ihre Wohnung wurde zu einer Anlaufstelle für Verfolgte, die dort Unterschlupf für eine oder mehrere Nächte fanden, sich waschen und mit Kleidung und Lebensmitteln versorgen konnten. Das Codewort für den Einlass lautete „Black“ – ein Name, den Blochwitz später ihrem eigenen hinzufügte.

Die vielen Besucherinnen und Besucher in der Wohnung fielen den Nachbarn nicht auf - schließlich fanden zahlreiche Menschen den Weg hierher, um ihre sehr teuren Seidenstrümpfe wieder in Ordnung bringen zu lassen.

Ihre Ausbildung zur Luftschutzwartin verschaffte ihr Zugang zu allen Schlüsseln des Mietshauses, was es ihr ermöglichte, Verfolgte in Kellern und auf Dachböden zu verstecken. Blochwitz’ Engagement beschränkte sich nicht nur auf jüdische Verfolgte; sie unterstützte auch politisch Verfolgte sowie Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter und beteiligte sich an der Herstellung und Verteilung von Flugblättern. Trotz mehrfacher Wohnungsdurchsuchungen durch die Gestapo blieb ihr Widerstand unentdeckt, was auch daran lag, dass sie von einem anonymen Helfer aus den Reihen der Polizei rechtzeitig vor Razzien gewarnt wurde.

Eine der Geretteten, die Zwangsarbeiterin Rita Grabowski, fand ab Herbst 1944 bei Blochwitz Zuflucht. Nach dem Krieg lebten die beiden Frauen zusammen und Grabowski unterstützte die kranke und durch eine Augenkrankheit schlecht sehende Elsa Blochwitz finanziell. In ihren späten Jahren verfasste Elsa Blochwitz Gedichte, die sich mit Themen wie Verfolgung und Versöhnung auseinandersetzten. Für ihren mutigen Einsatz erhielt sie neben den Titeln „Unbesungene Heldin“ und „Gerechte unter den Völkern“ auch das Bundesverdienstkreuz und den Heinrich-Stahl-Preis. Elsa Blochwitz verstarb hochbetagt am 14. April 1992 in Berlin.